環境生活センター鷹村憲司技術顧問による環境コラム「えこらむ」は、毎月月初に更新予定です。

春を待つ(2026年2月)

季節を分ける

2月は如月(きさらぎ)という。「きさらぎ」は「衣更着」で、この頃は寒さが一段と厳しく、重ね着するという意味だ。しかし、2月はまだ寒いけれど春の始まりなのである。春の始まりを立春という。立春は二十四節気の最初の節気で2月3日か4日であり、その前の最後の節気は大寒である。立春の前の日が節分で、まさに冬と春の季節を分ける日だから節分というのである。

ところで、季節は春夏秋冬と4つある。なので、正確には節分も4つある。すなわち、立春・立夏・立秋・立冬の前日である。ではなぜ立春の前の日だけが「節分」になったのだろうか。節分はもともと鬼を追い払う追儺(ついな)の行事だった。「鬼」とは様々の災いを象徴的に具現化したもので、医学が未発達だった昔は、最も恐れられた鬼(災い)は疫病だった。4つの季節の始まりのうち立春は厳冬期で、風邪などで体調を崩すこともあり、節分といえば、立春の前の日になったのだ。

そして節分の行事といえば、その鬼を追い払う豆まきなのだ。余談だが、みなさんは節分に撒く豆は大豆と思っていると思う。が、北海道や東北では違うのである。北海道や東北では、何と、落花生を撒くのである。これは本当の話だ。確かに落花生なら殻に入っているので、撒いた後も雪の上から拾って食べられる。実に現実的、実用的である。

小さいころ住んでいた広島市中区舟入幸町の対岸にある住吉神社の節分の行事は、豆まきではなく「焼嗅がし(やいかがし)」だ。これは鰯の頭を焼いて、その臭いで鬼を退散させるというものだ。広島では、節分には鰯を食べる習慣がある。住吉神社の神事の際は、鬼のほか疫病神や貧乏神が登場し、大きなうちわで焼いた煙をあおいでこれを嗅がせ、これらを退散させる。ところで、頭を取られた鰯の胴体の方はどうなるんだろう?ご心配なく。当日3匹入り300円で御朱印とともに売られている。

馬なのに狐とはこれ如何に

今年は午年だが、2月にはもうひとつ区切りとなる日がある。それは2月最初の午(うま)の日の初午(はつうま)である。毎月ある午の日のうちなぜ2月の初午の日を特別視するかというと、この日はその昔、稲荷大神が山城国の稲荷山に鎮座した日だからなのである。午の日に狐とはこれ如何に。残念ながら十二支には狐はおらず、馬(午)と狐はその意味で全く関係ないのである。初午の日には、全国の稲荷神社で初午祭というお祭りが行われる。「稲荷」とは「稲生り」であり、稲荷大神はもともと五穀豊穣の神なのである。ちなみに狐はこの神の使い―眷属―であり、稲荷大神の本体ではない。

ところで広島の夏の始まりを告げる「とうかさん」は、実はこの「お稲荷さん」だということをご存じだろうか。「とうかさん」とは、「十日さん」ではなく、「稲(とう)荷(か)さん」なのである。「とうかさん」は、正確にはあのお寺―円隆寺―ではなく、境内にある円隆寺の総鎮守である稲荷大明神とその祭礼ことをいうのである。

下が疲れちゃった

初午がお稲荷さんならば、そのお供え物は、これはもういなり寿司である。いなり寿司は、狐の好物である油揚げに五穀豊穣の神の稲荷大神のおかげでもたらされた米を詰めた、まさに稲荷神社の初午祭にドンピシャのお供え物なのだ。

ところで、関東の大学に行った小生は、北関東出身の友人が少なからずいたが、栃木出身の友人から見たことも聞いたこともない食べ物を教えてもらった。それは「しもつかれ」である。「しもつかれ」は、初午の日に食べる習わしの縁起物の郷土料理である。どんなものかというと、正月の残りの新巻鮭の頭と節分に撒いた残りの大豆、人参などの根菜と鬼おろしで粗くすり下ろした大根、それに酒粕を加えて煮込んだ料理である。どろどろの見た目、鮭の頭と酒粕が醸し出す臭い。強烈である。なんでこんなもの食べるんだろう。もっと美味しい、いや、普通のものはたくさんあるのに。というのが申し訳ないけど素直な感想だ。多くの家の「しもつかれ」を食べ歩くと病気にならないそうだ。しかし、どういう歴史を経てこんな食べ物ができたんだろう。海産物に恵まれない厳しい北関東の風土の中で、正月の残りの新巻鮭の頭と節分に撒いた残りの大豆を余すところなく使ったエコクッキングだとポジティブに考えればそのとおりだが。

春を待つ

新年の1月と年度末の3月に挟まれて、28日しかない寒いだけの2月、バレンタインデー以外のイベントはなく、そろそろ花粉症が始まる気が重い2月。しかし、節分、初午と、昔の人は行事に備えてわくわくした如月だったに違いない。

立春は、旧暦では元日前後の日だった。旧暦12月―今の暦でいうと1月下旬から2月上旬―は一般的には「師走」だが、「春待月」とも呼ばれた。立春である新年は、初春の文字通り春の始まりで、厳しい冬の寒さの中で春を待つ希望に満ちた月だったのだ。冬来たりなば春遠からじ―冬の中には既に春が宿っている。葉を落とした樹々の中には、すでに春の芽吹きが宿っている。

節分、初午などの行事の根っこには、魔を除すとともにすべてのものが再生し、やがて巡って来る穏やかな光に満ちた春を待つ日本の自然観が静かに横たわっているのだ。

今年も健やカニ(2026年1月)

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

年も明け、ようやく本格的な冬になってきました。冬の味覚は数々あれど、今回は広島にはあまり縁のないカニの話をしてみたいと思います。今年も健やカニ。

カニカマは広島が元祖じゃけぇ

カニは北陸・山陰の日本海のもので、広島にはあまり縁がないように思われるが、実は大いに関係があるのだ。カニカマである。カニカマは日本だけでなく、今や欧米とアジアで大人気の食品だ。韓国版巻寿司のキンパや裏巻で有名なカリフォルニアロールでは、もはやカニカマは定番の具だし、かの美食の国フランスでも大変な消費量だそうだ。そして、カニカマの発祥地のひとつが広島だというではないか!これは調べんといけん。

カニカマは各地で作り方が研究されてきたが、そのうちのひとつが広島は草津の大崎水産である。大崎水産は、1974年(昭和49年)に世界初の棒状カニカマ「フィッシュスチック」を開発して売り出した。カニカマの開発にあたっては、そうめん状のすり身をどのようにしてくっつけるか、いかに均等に赤い色を着色するか、どのようにして全て同じ長さにカットするかという3つの課題をクリアして大量生産にこぎつけたという。しかし、カニカマなのになぜ「『フィッシュ』スチック」なのか。実は、発売当初は「カニスチック」だったそうだ。それが、カニが入っていないのにカニを名乗るのはおかしいと公正取引委員会からクレームが入り、「フィッシュスチック」にしたそうだ。様々な困難を乗り越えてきた大崎水産の大崎誠一は、2013年(平成25年)に農林水産省後援、日本食糧新聞社主催の「食品産業功労賞」を「カニカマ」発明普及貢献・「世界食」海外開拓の貢献者として受賞している。

「世界食」カニカマ

「世界食」カニカマは、英語で”surimi”(すりみ)というそうで、世界で最も消費量が多いのはフランスだそうだ。また、アメリカではカニは”crab”で、”kani”はカニカマのことを言うそうだ。なお、カニカマは、インスタントラーメン、レトルトカレーと並んで「戦後の食品の三大発明」と呼ばれているそうだ。

カニはややこしい

しかし、カニと名のつく生き物は、よく誤解を招く生きものだ。例えばタラバガニはカニではないということをご存じだろうか。タラバガニはカニではなく、ヤドカリの仲間なのだ。カニとヤドカリはどちらも甲殻類だが、分類学で言うと目(もく)の下の下目というランクで異なるのだ。正確に言うと、カニは十脚目短尾下目(カニ下目)、ヤドカリは十脚目異尾下目(ヤドカリ下目)なのだ。カニの足は8本(ハサミが2本)だが、タラバガニの足は6本(に見える)だ。実は2本は甲羅の中に折りたたまれていて見えないだけなのだ。

小生の友達で毎年冬になると北陸にカニを食べに行くやつがいる。冬の北陸だとカニを生で食べられるからだ。日本海の冬の味覚のカニにはいろんなカニがある。ズワイガニ、ベニズワイガニ、松葉ガニ、越前ガニ、セコガニなどなど。これらはどう違うんだろう。まず、基本はズワイガニである。ズワイガニは、オスは大きくメスは小さく、メスの大きさはオスの半分である。オスとメスでは大きさが異なるため、オスとメスの名前が異なる。松葉ガニ、越前ガニはオスのズワイガニ、セコガニはメスのズワイガニである。オスのズワイガニは商品価値が高いため、多くの地域名やブランド名があるが、種は一緒である。すなわち、松葉ガニも越前ガニも同じズワイガニである。ベニズワイガニは種が異なる。

カニと名がつくがカニではないものの筆頭がカブトガニである。カブトガニは海に棲んでいるが、クモやサソリやダニなどと同じ仲間である。カニは甲殻類だが、カブトガニは鋏角類(きょうかくるい)なのだ。カニとエビは同じ甲殻類の十脚目で似た者同士だが、カブトガニとは別にカブトエビという生きものがいるからややこしい。カブトエビは甲殻類のうちの鰓脚類でミジンコと同じ仲間である。これらはすべて節足類(門)で、節足類は甲殻類、鋏角類、多足類、六脚類(亜門)の4つのグループ(亜門)から構成される。

「生きている化石」カブトガニ

2億5千万年前から姿を変えずに「生きている化石」といわれるそれが広島にも生息しているのをご存じだろうか。カブトガニは広島県では江田島市と竹原市で生息が確認されており、環境省、広島県のレッドデータブックともに絶滅危惧Ⅰ類に指定されている。

カブトガニは日本では瀬戸内海と九州北部の沿岸部に生息しているが、瀬戸内海のものはほぼ全滅の状態といわれている。そのような中で、代表的な生息・繁殖地である岡山県笠岡市と佐賀県伊万里市が国指定、愛媛県西条市が県指定の天然記念物として指定されている。これらはカブトガニという種ではなく、繁殖地域が指定を受けていることに注意すべきだろう。

笠岡市には市立のカブトガニ博物館がある。この博物館では、カブトガニの保護活動や教養講座の実施をはじめ、PR映像や「カブニくん」というゆるキャラをつくって市民の普及啓発を図っている。広島でも江田島市の大柿自然環境体験学習交流館・さとうみ科学館でカブトガニの産卵調査や幼生調査などを行っている。

カブトガニを食べる・食べられる

さて、そのカブトガニだが、小生には忘れられない思い出がある。以前中国に行ったとき、厦門(アモイ)の近くで海鮮料理の店に連れて行ってもらった。かの地の海鮮料理屋なるものは、ほとんど熱帯魚屋である。店の外には何十もの水槽があって魚などが泳いでおり、まずこの水槽を見て食べる魚などを指定し、それを料理してもらうシステムである。今、「魚など」と書いたのがミソで、この時驚いたのはその水槽のひとつでカブトガニが動いていたからである。素朴な疑問として、カブトガニって食べるところはあるのかしらん。そしてそれは美味いのか。結局その時は、連れとのいろいろな盛り上がりの中で、ゴカイのようなものとウナギを食べることになった。ゴカイはゆでた上、煮凝りのようなものになって出てきた。ウナギはぶつ切りの炒め物になって出てきた。ゴカイはみんな気味悪がったが、貝のような味だった。ウナギは脂っこいものをさらに油炒めしたもので、えらくしつこかった。なんでこんな料理にするんじゃろう。かば焼きがウナギの最上の食べ方だと改めて深く認識した。今になって後悔するのは、カブトガニを食べるチャンスは僕の一生で多分あの時だけだっただろうということだ。

ところが最近、タイに行った知り合いがカブトガニ料理を食べたという。話を聞けば、カブトガニの卵を食べるそうである。それはサラダに入っていたそうだ。カブトガニサラダである。食感はねっとりしていて、味もまあまあだったそうだ。

もうひとつ。それは映画「エイリアン」である。宇宙船の中で、クルーが最初に卵からかえったエイリアンの幼生に襲われるシーン。クルーの顔に貼りついたそれは、まさに兜のないカブトガニではないか。と、思ったのは小生だけだろうか。クルーは生きながらエイリアンに食べられてしまうのだ。

今でしょう。カブトガニを救えるのは

カブトガニさんに失礼な話をちょっとしすぎたようだ。カブトガニは広島県のレッドデータブック記載種の中で、最も危険性が高い種だと思っている。瀬戸内海に生息するものは、東部の個体群は絶滅したと言われる。前述したように広島県内では江田島市と竹原市に生息が確認されているが、その個体群は極めて貧弱でいつ絶滅してもおかしくないと言われている。さらに、カブトガニに共生しているカブトガニウズムシもあわせて絶滅危惧Ⅰ類に指定されている。本種は宿主がカブトガニの成体のみであるため、カブトガニと運命共同体である。

カブトガニの寿命は20~25年で、成体になるまで10年以上を要するそうである。ということは、細々とでも幼体が確認されている今、手を打っておかなければ手遅れになるということである。水質汚濁や藻場・干潟の喪失といった従来からの危険要因に加え、近年は地球温暖化やマイクロプラスチックの問題も新たな危険要因として想定される。

先の天然記念物の指定は、繁殖地域の指定だということを再度思い出そう。重要なのは干潟や藻場の保全なのだ。では、誰が、どうやって干潟や藻場を保全するのか。市民や活動団体が干潟や藻場を保全するのか?どうやって?誰もが自然に保全の方向に向ける方法。それはまず市民の盛り上がりの行政への波及であり、それによる法令づくりだろう。時間との競争なのだ。人々の取組が、広島県内のカブトガニの絶滅のスピードを超えることを祈るばかりである。

ところ変われば品変わる(2025年12月)

貴重種もところ変われば厄介者

師走12月。暑くて長い夏と短い秋が過ぎ、やっと冬がやってきた。冬といえばミカン。ミカンの最大の産地をご存じだろうか。それは和歌山県である。しかし、今年も和歌山産をはじめミカンは調子が悪い。温暖化による夏の異常な猛暑、そして、カメムシの被害。

数年前、その和歌山に行った。徳川吉宗を輩出した和歌山城や、秀吉の焼き討ちにあった根来寺などが見たかったからなのだが、和歌山県立自然博物館にも行った。和歌山県は、紀ノ川や熊野川など多くの河川があり、太平洋に面しているだけあって、博物館は展示の大部分が水槽という、ほとんど水族館のような博物館である。

さすが豊かな水系を持つ和歌山県らしいなと思ったのは、外来種等の放流禁止の普及啓発に力を入れていることだ。大きくなったワニガメ、カミツキガメ、オオクチバス、アリゲーターガーなどなどの水槽が並び、そしてオヤニラミの水槽があった。そして大きく「注意種」と書かれている。おいおい、オヤニラミが悪者かい。広島県のレッドデータブックではオヤニラミは絶滅危惧Ⅱ類(VU)で、環境省でも絶滅危惧IB類(EN)なのに。

水槽の説明板によれば、オヤニラミは肉食で、河川の昆虫などを食べる。和歌山県にはもともといなかったものが放流されて定着し、食性により地域の生態系を破壊しているとの事である。そうなのだ。オヤニラミは淡水魚には珍しいスズキの仲間である。スズキはシーバスとも言われる肉食の魚である。この説明板は、いわゆる移入種のことを言っていることが分かった。移入種とは、本来その種がいなかった場所に、別の場所からもってきて放された種のことをいう。移入種はこの解説板にあるように、地域の生態系を破壊したり、近縁種と交雑したりといった攪乱を起こす。こういう視点で少し調べてみると、オヤニラミはなんと国立環境研究所の「侵入生物データベース」にリストアップされており、条例により滋賀県では「指定外来種」、愛知県では「公表移入種」に指定されているではないか。知らなかった。オヤニラミの本来の生息地は関西以西の本州、四国北部、九州北部で、それ以外の地域での生息は移入によるものだそうだ。今までオヤニラミは数が少なくなった貴重種だとばかり思っていたが、それは広島県他のことで、多くの地域では生態系に悪影響を及ぼす移入種なのだ。最近は熱帯魚屋でオヤニラミを売っているのをよく見かける。これが川に捨てられたりするんだろうな。

オヤニラミとは変な名前である。なんでこんな名前がついたかというと、オヤニラミはメスが卵を産むと雄がそれを守り、近づくものがあれば追い払う。その姿を「親が睨む」と表現したのである。もともと気の荒い性格なのでなおさらだ。産卵した雌まで睨んで追い払うそうだ。それまでこんな睨みをきかすヤツなどいなかった平和な水中世界に、いきなりこんなヤツが現れたら、そりゃ嫌だろうなあ。そりゃ厄介者だ。

子どもの頃は、広島市郊外の小河川の水草が生えている所にたも網を突っ込み足で追い込んで結構採れた。

厄介者ところ変われば酒のアテ

川から海に目を転じれは、海の厄介者といえば、その筆頭はオヤニラミと同じスズキの仲間のアイゴだろう。アイゴは海藻類を食害するので、サザエやアワビの餌を奪うだけでなく、海の生きもののゆりかごとなる藻場が喪失する磯焼けを引き起こす。食べるにしても独特の臭みがあり、しかも、ヒレの棘に毒を持っていて刺されるとひどく痛み、扱いにくく、漁業者の敵である。まさにあらゆる点で海の嫌われ者なのである。

以前勤めていた会社の者と一緒に仕事で沖縄に行った時のことである。彼は沖縄は初めてである。沖縄最大の市場である公設市場に行ったとき、彼の視線が止まった。視線の先にあったのは、小魚がぎっしり詰まった瓶詰めである。一瓶に数十匹は詰まっている。「これ、アイゴですか?こんなもの食べるんですか!」そうなのだ。沖縄ではアイゴを食べるのだ。但し、幼魚に限るけど。これはアイゴの幼魚を塩漬けにしたもので、沖縄では「スクガラス」という。なぜスクガラスというかというと、沖縄ではアイゴの幼魚を「スク」、塩漬けを「カラス」というのだ。スクガラスは、冷奴の上にのせて食べるのが定番である。塩漬けといっても発酵させてあるので、しょっつる・ナンプラーの本体というか、沖縄製アンチョビーとでもいうべきものである。

厄介者もところ変われば変わるもんだ。

高級食材ところ変われば厄介者

海の厄介者として最近あちこちで話を聞くようになったのが、ウニである。ウニといえば、イクラと並ぶ軍艦巻きの高級ネタなのに、どうしたことだ。ウニはアイゴと同様、海藻類を食害し、しかもこいつがマズイのは大量発生することだ。ウニが大量発生した海岸は、あっという間に磯焼け状態になるという。いやいや、あのウニが大量に採れるのならいいじゃないか、片っ端から採って食べればいいじゃないか、と小生も最初は思った。聞けば、大量発生したウニは、中身、すなわち精巣や卵巣がほとんどなくスカスカだそうだ。食べるところがないのだ。で、どうするかというと、ダイバーが潜って片っ端からバールで潰していくのだ。何ということだ!

寿司ネタや あわれ海の藻屑となり果てぬ。

ところが最近、この大量発生した中身のないウニを潰さずに引き上げ、水槽で養殖しているところがあるという。養殖といっても、水質や水温、餌の管理などコストもかかるし、それなりに技術や手間が必要なんだろうと思う。でも、それでウニを潰さずに、精巣や卵巣が普通に大きくなればそれにこしたことはない。聞けば、この養殖ウニの餌はキャベツが最適だという。

余談だが、それを聞いて思い出したのがゲンジボタルである。ウニの話をしているのに、突然ゲンジボタルの話で恐縮だ。小生は個人で永年ゲンジボタルを養殖している人を知っているが、彼に言わせれば養殖の一番のポイントは、幼虫の餌となるカワニナの飼育だという。そしてカワニナの飼育の一番のポイントは、餌だという。そしてその餌は、試行錯誤した結果、キャベツが最適だそうだ。キャベツというのは安いし栄養価もありそうで、人間も含め、生きものの餌として最強だね。

大きな仕組みの中で

あるところでは貴重なものも厄介者になり、またあるところでは厄介者も貴重なものになる。道理に従えば厄介者を作らずに済み、また、工夫すれば厄介者は有益なものになる。その両極への揺り戻しは人間が創り出したものである。。

生物多様性がわれわれにもたらしてくれる恩恵―生態系サービス―があるからこそわれわれは生きていくことができる。人間が中心なのではない。人間も生態系、大きな自然のほんの一部で、たくさんのものと共生し、大きなものの中、大きな仕組みの中で循環しているのだ。。

森をつくるということ(2025年11月)

木曽路はすべて山の中である

先月は木曽の五平餅の話をした。その時体験した木曽の話を引き続き今月もしてみたい。木曽路はすべて山の中である。なので、改めて木曽の森について学んだのだ。木曽の森の木が盛んに使われるようになったのは豊臣秀吉の時代である。伏見城や大阪城など大規模な平城が増築されるようになったからだ。木曽の木材資源の重要性に気づいた徳川家康は、木曽を尾張徳川領とし、独占的に木曽の木を伐りまくった。約100年間に及ぶ大量伐採により木曽の木材資源は枯渇した。さすがにまずいと思った尾張藩は「停止木制度(ちょうじぼくせいど)」を設け、木曽五木と言われるヒノキ、サワラ、アスナロ、ネズコ、コウヤマキの伐採を禁止した。この制度は「木一本、首一つ」と言われる厳しいもので、実際に隠れてこれらの木の皮を剥いだ村の者が家族同席のもとで打ち首にされ、家族は着の身着のまま村を追放されたという。

興味深いのは、林内作業車やトロッコはもちろん、路網や索道もない江戸時代にどうやって伐採した木を運び出したかということである。木曽川まで落とせばあとは筏に組んで流せばよい。問題は、どうやって木曽川まで出すかだ。木曽川支流の谷を本流の合流点まで木を運ぶ作業を「小谷狩り」と言うそうだ。文字どおり支流の谷を征服するのである。小谷狩りで使われる装置として、丸太を弧状に並べてその上を木材を滑らせて運ぶ「修羅」は知っていたが、驚いたのは「桟手(さで)」である。桟手は木材を組んで急傾斜地に平らな面を作り出し、伐り出した木材をこの上を滑らせて搬出するものだ。この平らな面を「流路」と言うそうで、まさに木の川だ。川というものは瀬と淵から成る。川は直線ではないのだ。桟手が地形に合わせて折れ曲がる場所には木材などを置いて減速し、傾斜が急で危険な場所には受けの設備を作ったそうだ。これらの搬出方法は「木曽式伐木運材法」という名前までついていて、大正時代まで行われていたそうだ。

しかし、道もない山奥の急傾斜地に地形に合わせてこんなもん作るだけで一仕事だ。

木曽ヒノキは、青森ヒバ、秋田スギと並ぶ日本三大美林のひとつである。日本三大美林のポイントは、いずれも天然林だということだ。前述したように、尾張藩は停止木制度により木曽の森林を保護した。ここでいう保護とは天然更新である。スギやヒノキの針葉樹林は普通は植林によるものだが、木曽のヒノキは天然林なのだ。木曽の森林の天然更新は、全く手を入れないのではなく、間伐しながら大径木を育てていく「六十六年一周之仕法」と呼ばれる育林技術だ。サワラを除く木曽五木は、用材としては7寸(21cm)から1尺3寸(39cm)のものを伐採し、1尺4寸(42cm)以上の木は式年遷宮の用材などとして残す。伐採しなかった6寸(18cm)以下のものは66年後に伐採するというものだ。この方法で後世まで美林を維持しているのだ。

皆伐(主伐)・再造林がもたらすもの

以前、林業に携わっている人たちと知り合いになり、いろいろ話すことがあった。そんな中、木曽の森に接し、林業についていろいろ考えたのだ。

わが国の林業の主流は皆伐(主伐)・再造林である。皆伐(主伐)とは、森林の樹木の一定のまとまりを一度に全部伐採する方法のことで、再造林とは、人工林を伐採した跡地に再び苗木を植えて人工林をつくることである。なぜ皆伐(主伐)するかというと、伐採を一度で済ませるスケールメリットの他、伐採した木を運搬する時邪魔になるものがなく、作業効率が良いからである。皆伐(主伐)は概ね50年サイクルだという。すなわち、50年たてば、不採算のままでもまたゼロからスタートということになるのだ。6寸(18cm)以下の木は残し、66年後に伐採するという木曽の森とは大きな違いだ。

問題はその後の再造林である。皆伐(主伐)後、再造林できているのは3~4割だそうだ。林業の担い手もなく、木材価格の低迷の中、高額な補助金頼みで植林できないのだ。結果、6~7割はいつまでもはげ山のままで、土壌崩壊などのトラブルが起きる。それ以前に、そもそも伐採しても木が植えられないのなら、今後の林業は成り立たないじゃないか。

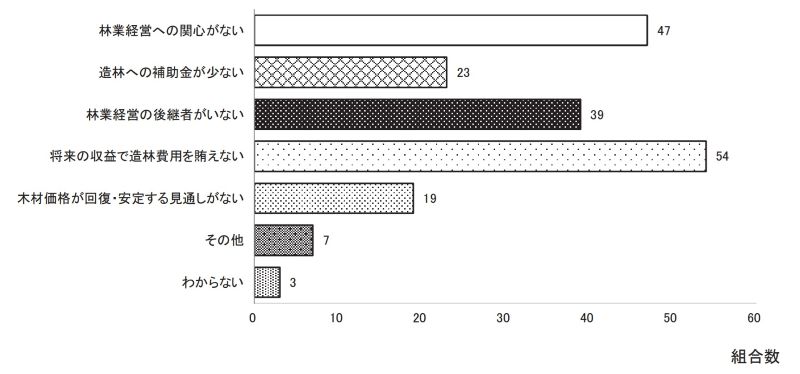

ここでもう一つ根本的な問題がある。それは林業の担い手という問題だ。農林中金総合研究所が行った「総研レポート第29回森林組合アンケート調査結果」(2017)によれば、「『再造林』を実施しない意向とみられる組合員の理由」として、経済的な理由に続いて「林業経営への関心がない」が2番目に上がっている。森林組合の組合員が林業経営への関心がないとは!これはいったいどういうことか。いろいろ調べてみると、現在の林業では、森林の所有者とその維持・管理を行う施業者は異なるのだ。すなわち、森林の所有者は、施業を森林組合などに全面委託しているのだ。森林組合の林業者は山を転々として作業を請け負うだけで「林業経営への関心はない」のだ。

ちょっとこのままじゃ、まずいんじゃないかい。そんな時出会ったのが、自伐型林業をやる人たちだったのだ。

自伐型林業

自伐型林業とは、皆伐を行わず、定めた範囲内を定期的に伐採していく間伐をすることによって、その土地の土壌を弱めることなく、災害に強く生態系豊かな森林をつくる施業方法だ。自伐型林業は、前述した皆伐(主伐)・再造林は行わず、100から150年の長期にわたる多間伐施業で、森林の所有者とその維持・管理を行う施業者は同じ主体であることがまず大きな特徴だ。

林業のポイントは、切った木をいかに運び出すかだ。林道が山の中を縦横無尽に走っているわけではない。再生可能エネルギーとして木質バイオマスの活用を人は簡単に言うが、踏み分け道さえない山の中に薄く広く散らばる間伐材を誰がどのようにして集め、山から下すのか。そのお金は誰が出すのか。最初に紹介した木曽の桟手から昔の人の苦労がしのばれる。山から木を出すためには、まず、運搬道―林業の言葉で「路網」という―を山の中に縦横に作る必要がある。

多間伐施業は長期にわたるため、生産材は無垢等の高品質で、小規模な施業であることから機械は小型、作業道は小幅員、経費は少額で済み、利益を生みやすい。また、所有者と施業者が同じであることから、自立的で柔軟かつ多様な経営が可能となる。さらに、森林の緑は常に維持されるため、土壌崩壊防止はもとより水源涵養、生物多様性の保全など環境面においてもその効果は高い。

森に求められるもの

戦後のわが国の林業は、高度成長に伴う木材需要の急激な伸びから、広葉樹を中心にした天然林の伐採も行われ、その伐採跡地には早期に森林を回復するため成長の早い針葉樹の植林が進められた。いわゆる「拡大造林」である。しかし、昭和の終わり頃から安い輸入木材の増加とバブルの崩壊による景気後退で木材価格は低迷し、林業は衰退した。拡大造林で針葉樹ばかりになった森は、間伐などの手入れもされず放置され、過疎化・高齢化の中で担う人もいなくなった。

スギなどの針葉樹の葉は腐葉土を作らず、根は浅く水も土も保持できず、やせ細った針葉樹の暗い単層林の森は生きもののすみかにもならない。結果、養分の少ない薄い表土は水源涵養にならないばかりか、土砂災害の危険性さえある。多くの生きものがすむ豊かな森の姿はそこにはなく、ただ大量の花粉の発生源になるばかりである。

気仙沼の牡蠣養殖業者の畠山重篤さんが「森は海の恋人」とうたい、生物多様性条約の加盟署名が行われた地球サミットはいずれも1990年前後のことである。水やミネラルなどの物質循環、生きもののつながり―森が果たす役割が叫ばれてもう30年以上になる。

近年では、カーボン・ニュートラルとやらで森林はCO2の重要な吸収源として重視されている。樹木のCO2の吸収量は、樹木の成長量―すなわち材積で計算する。森があるだけではだめなのだ。森の木が成長していないと吸収源としてカウントできないのだ。間伐もされず、立ち枯れさえも放置されているヒョロヒョロの針葉樹の森の材積は、一向に増えない。

森は人間のための木材生産の場だけではない。森は様々な生きもののすみかであり、川も、海さえも森で生かされている。

私たちは、森でつながった大きな生命体のほんの小さな一部なのだ。

神に捧げるお菓子めぐり(2025年10月)

前回は、全国各地のライスを食べ歩いておなか一杯になりました。ご飯の後はちょっと甘いものが欲しいよね。というわけで、今回は全国各地のお菓子めぐり。前回は日本の郷土種となった元洋食の話でしたが、今回は純正の和風でまとめてみたいと思います。地域で育まれたお菓子を眺めながら、その地域の歴史・風土や日本人の奥底に流れる日本的なものを感じていただけると幸いです。実は、その地域の土着のお菓子は、人々の祈りやお祝い事と密接にかかわりあっているのです。

木の小判と竹の団子

去年だったか、長野は松本で大学の同期の同窓会がありました。せっかく松本まで来たので、中央本線を南木曾で途中下車して中山道をさまよったのでした。

妻籠で五平餅を食べた。うまいね。このうまみの奥行きを出しているのはクルミです。聞けば、蜂の子をすりつぶしてタレに混ぜるところもあるそうです。蜂の子バージョンも食べてみたいな。五平餅は、ハンゴロシにしたうるち米を扁平な小判型に成型して串に刺し、醤油や味噌の甘味タレを塗って焼いたものです。

中山道をうろついていて分かったのですが、五平餅には団子型のものもあります。どう違うんだろう?注意してみると、小判型の五平餅は幅のある木串に、団子型の五平餅は竹串に刺さっている。ここで思い出すのが焼き鳥のつくねです。つくねは細い竹串ではなく、幅のある木串に刺してあることが多い。つくねは普通の焼き鳥と違って柔らかいから、細い竹串では固定しにくいからでしょう。小判型の五平餅は幅があるので木串じゃないと固定しにくいのかなと思ったわけです。資料を見ていると、五平餅は木曽地域が小判型で木串、伊那地域が団子型で竹串とあり、その理由として、木曽地域は木曽ヒノキを使うから、伊那地域は暖かいので多く生える竹を使うからとありました。お菓子にも地域の植生が関係してるのですね。

しかし、平地の少ない木曽谷や伊那谷で米は貴重なものだったことは想像に難くない。五平餅はハレの日の食べ物で、大変なごちそうだったことでしょう。田植えや稲刈りの後には五平餅会というものが開かれ、みんなで五平餅を食べたそうです。

五平餅は長野だけでなく、近県の岐阜、愛知、静岡にもあります。というより、長野では南信といわれる塩尻より南の木曽・伊那地域が中心で、もともと北信にはなかったそうです。じゃあ北信は?というと、北信は「おやき」なのです。

めでたい食べ物

おやきは、小麦粉とそば粉の生地で野菜などで作ったあんを包み、焼いたものです。おやきは、急峻な地形や寒冷な気候のため稲作に適さなかった地域で生まれた小麦粉などを使った「粉もん」の食べ物です。おやきは、北信地域の冬季の米の代わりの代用食だったのですが、お盆には欠かせないハレの日の食べ物でもあるそうです。

寒冷地の小麦で包む粉もんの食べ物の典型は餃子でしょう。餃子発祥の地中国北部では、餃子の皮という商品はなく、食べるたびに小麦粉をこね、切って伸ばして皮を作り、包んで水餃子にします。中国では、基本的に焼餃子は残り物の餃子の食べ方です。中国では丸いものは縁起物で、餃子は節句や婚礼などのハレの日の食べ物なのです。

五平餅、おやき、餃子、いずれも元々はハレの日に食べる神に捧げるめでたい食べ物なのです。

あんにする野菜は、野沢菜やナス、切干大根などで、調理して味をつけてある。

包むお菓子

おやきを見て思い出すのが熊本の「いきなり団子」です。いきなり団子は、輪切りにしたサツマイモとこしあんを小麦粉の生地で包んで蒸したお菓子です。「いきなり」というのは、簡単に作れてすぐ出せることから名づけられました。こしあんを入れるようになったのは近年のことで、それまでは中身はサツマイモだけというシンプルな食べ物だったようです。熊本は稲作に不適な地域ではないですが、阿蘇の火山灰のやせた土地でもできるサツマイモという救荒作物を活用した郷土食なのです。

熊本に近い福岡県の八女地区の山村に嫁いだ妹から以前、地元で食べるもののおすそ分けとして、こしあんなしのいきなり団子のサツマイモの代わりにサトイモが丸ごと入ったものが送られてきたことがあります。なんでも、秋のサトイモの収穫時期にはよく作るものだそうです。熊本・福岡地方では、芋を生地で包んだ食べ物は定番の郷土食なのかもしれません。

最近は、生地にヨモギが入った緑色のものや、紫芋を使った紫色のものなどバリエーションが多い。

そういえば、生地に包まれた似たようなお菓子が同じ九州にあったのを思い出しました。それは、大宰府の梅ヶ枝餅です。梅ヶ枝餅は小豆あんを餅の生地で包み、鉄板で焼き、梅の花の焼き印が押してあるお菓子です。梅ヶ枝餅には、こんな言い伝えがあります。菅原道真が大宰府に左遷されて屋敷に軟禁され、食べることもままならなかった時、老婆が部屋越しに梅の枝の先に餅を刺して差し入れたのが由来というものです。

天満宮門前の商店街では、以前はどの店も「元祖」と表示していたが、今はそれはなくなったようだ。

巡り巡って五平餅

菅原道真の歌というと、辞世の歌「東風吹かば にほひおこせよ 梅の花 あるじなしとて春な忘れそ」が有名ですが、百人一首に選定されたのは次の歌です。

今度の旅は急なことで、神に捧げる幣も持って来ることができませんでしたが、この手向山の紅葉を捧げますので、神よ、御心のままにお受け取りください。

「たび」と「たむけ」は掛詞になっています。幣の代わりに紅葉を捧げると言っているのです。「幣」(ぬさ)とは何か。幣とは「御幣」(ごへい)のことです。御幣は、神社に行くと社殿に捧げてあったり、神主さんが持っている竹や木の棒(幣串)の先にジグザグに折って垂れ下がった紙(紙垂:しで)がついているあれです。御幣とは、神々への捧げ物のことで、その意味を表す「幣」に尊称の接頭語「御」がついたものです。御幣は紙垂に目がいきますが、本体はそれではなく、紙垂の根元の棒に挟まれた紙(幣紙)です。

「御幣」は「五平」。そう、五平餅は御幣に形が似ているからこう呼ばれているという説があります。実際、五平餅と書かずに、御幣餅と書くところもあるそうです。

〇〇ライスの謎(2025年9月)

初回、前回と「地球」という大きなテーマを大上段に振りかぶった話をしてきたので、今回はぐっと趣向を変えて口直しに食べ物の話をしてみたいと思います。食べ物というものは、その土地の風土・文化が時間をかけて醸成してきたものなので、環境や健康を考える上でもとても重要なものなのです。

全国には「〇〇ライス」という食べ物がいくつかあります。各地にあるこれらのご当地グルメの〇〇ライスは、地元の人から見れば当たり前のものですが、外の人間から見るとどれも「へぇ~」というものです。そして、この〇〇ライスはその名のとおり日本食化された洋食で、どれもガッツリ系のB級グルメなのがうれしいです。こじゃれてなくてストレートで、小生の好みにぴったりなのです。今回は、仕事で全国各地をさまよって巡り合った各地の〇〇ライスを食態学の立場から紹介してみようと思います。

沖縄の「タコライス」

西から順に攻めていくと、まずは沖縄の「タコライス」でしょう。タコライスは結構ポピュラーな料理になったので、ご存じの方も多いと思いますが、これはメキシコ料理のタコスの外側を包んでいるトルティーヤをライスに置き換えたものです。

「小生は自分でも作りますが、沖縄に行くと、挽肉をトマトソースで調味した「タコミート」なる具材を売っています。ご飯の上にレタスの千切りとタコミートをのせ、トマトの角切りとスライスチーズを散らし、みじん切りにしたトマト、玉ねぎ、ピーマン等で作るピリ辛のサルサソースをかければ完成です。

ジューシー(炊き込みご飯のことを沖縄ではこう呼ぶ)を練り物(魚のすり身)で包んで揚げたおにぎり「ばくだん」や、焼いたランチョンミートと玉子焼きを組み合わせた「ポーク玉子」などなど、沖縄には各種料理がクロスオーバーした食べ物が多く、非常に興味深いです。ちなみに、一品料理だったポーク玉子は、近年はコンビニでおにぎりなどにして売られ、さらに進化を遂げています。

長崎の「トルコライス」

次は、長崎の「トルコライス」です。小生は、仕事で長崎県庁に行った時、役所の食堂で初めてこれに遭遇しました。一目見てその組み合わせに感動し、即注文しました。

トルコライスは、ピラフの上にトンカツがのり、それにデミグラスソースがかかり、スパゲッティを添えたもので、「大人のお子様ランチ」とよばれることもあります。ピラフはカレーピラフ、スパゲッティはナポリタンのものを正統とします。

このカレー、トンカツ、デミグラスソースというのが重要な要素で、惜しむらくは玉子がほしい。これにオムレツまたはオムライスの形で玉子が加われば完璧です。余談ですが、東京は築地にあった食堂「豊ちゃん」の最強メニューが「オムライス カツのっけ 両がけ」というもので、白いご飯の上にふわふわのオムレツとトンカツがのり、その上にカレーとハヤシが半々にかかっているというものです。たたずまいは違えど、小生はトルコライスをみて、即座に「豊ちゃん」の最強メニューを思い出しました。

問題は、トルコライスという名前です。そもそもトルコはイスラム国で、豚肉は厳禁です。トルコと何の関係があるのか。トルコライスの発祥の場所もいきさつも、名前の由来も、様々な説があるようですが分かっていません。

佐賀の「シシリアンライス」

次は、同じ九州は佐賀の「シシリアンライス」です。シシリアンライスは、ご飯の上に生野菜と炒めた肉をのせ、マヨネーズをかけたものです。シシリアンライスの構成要素は、ご飯、生野菜、肉で、タコライスと同種の食べ物であることを示唆しています。違うのは、肉は挽肉ではないことと、マヨネーズがかかっていることです。

このように、構成要素の決まり事は、ご飯、生野菜、肉、マヨネーズだけなので、自由度が高くバリエーションが多いのがシシリアンライスの特徴です。特に野菜はレタスとトマトというタコライスと比較するとその違いが分かります。例えば下記の写真だと、キュウリ、パプリカ、蓮根、水菜、サニーレタスなどが確認できます。

ご当地では、ステーキ肉やローストビーフを使ってハイグレードにしたものもあります。

シシリアンライスは、飲食店のまかない料理として出されたものが広まったというのが通説です。トルコライスと同様、では誰が最初に作ったのかという発祥については、様々な説があり、確定的なことは分かっていないようです。また、「シシリアン」という名前の由来も諸説あり、よく分かっていませんが、映画「ゴッドファザー」の舞台であるシチリアからきたという説が有力だそうです。しかし、何でゴッドファザーなんだ?マーロン・ブランドもびっくりだ。佐賀と何の関係もないと思うのですが。

福井の「ボルガライス」

福井は越前(旧武生)の「ボルガライス」は、同じ福井のヨーロッパ軒のソースカツ丼と並ぶ福井のご当地グルメです。敦賀で仕事をやっていた時これに遭遇し、トルコライスと同様の感動を覚えました。と言うのも、ボルガライスとトルコライスはよく似ているのです。

ボルガライスは、オムライスの上にトンカツを乗せ、ソースをかけたものです。トルコライスとの違いは、ピラフではなくオムライスであることと、スパゲッティがないことです。トルコライスのところで述べたように、トルコライスの唯一の弱点は玉子がないことです。なので、小生にとっては、ボルガライスは満点の食べ物なのです。

そして何と!あのオタフクソースが日本ボルガラー協会と共同開発し、

業務用ボルガライスソースを販売しているそうです。

ボルガライスは、オムライスの中味はケチャップライス、ピラフ、チャーハンなど、ソースはデミグラスソース、トマトソースなどのバリエーションがあります。

ボルガライスも発祥や名前の由来はよくわかっていませんが、浅草の洋食屋がヴォルガ・ドン運河に因んだ洋風カツ丼を創作し、武生で洋食屋が開店する際、東京から招かれたシェフが伝えたという説がもっぱら通説のようです。しかし、当該運河とトンカツのせオムライスと一体どういう関係があるのかさっぱりわかりません。

石川の「ハントンライス」

最後は、石川は金沢の「ハントンライス」です。これはケチャップライスの上にスクランブルエッグ状の玉子焼きがのり、その上に白身魚のフライをのせたものにタルタルソースとケチャップをかけたものです。これまでの〇〇ライスの構成要素と異なるのは、白身魚のフライとタルタルソースです。この二つは互いにセットのアイテムで、他の〇〇ライスと比べた時、ハントンライスの大きな特徴と言えます。

ゴーゴーカレーなどの金沢カレーと同様、金属製の皿で提供されるのが定番です。

ハントンライスは、これまでの〇〇ライスと異なり、発祥がはっきりしています。但し、それには二つの説があり、まず一つは金沢市内のデパートのレストランで働いていた料理人が、独立開業した際に賄い料理だったものを提供したとするもの。もう一つは、かつて金沢にあったジャーマンベーカリーがレストランを出店する際に考案されたというものです。

名前の由来は、「ハン」はハンガリーの「ハン」、「トン」はフランス語でマグロのことだそうです。しかし、何でハンガリーを「ハン」に縮める必要があったんだ?何でマグロを持ち込まなければならなかったんだ?上にのっているフライは白身魚でしょうが。しかも、何でフランス語なんだ?分からないことだらけです。

〇〇ライスの分類学

これらの種を構成要素に従って大きく分類したものが下図です。トルコライスとボルガライスとハントンライスは野菜という構成要素がないという点で同種に分類されます。この3種のうち、トルコライスとボルガライスは生息地がそれぞれ長崎、福井と離れていますが、DNA解析による系統分類学的に言うと非常に近い近縁関係にあります。

大きな違いは玉子の有無です。逆に言うと、もしトルコライスに玉子という構成要素が加わったなら、食態系ピラミッドの最上位種に位置づけられるでしょう。但し、食う・食われるの関係からは、最上位種は最も食われるものですが。

これらの種にほぼ共通してみられる特徴は、発生のいきさつや命名の由来が不明ということです。発生のいきさつについては唯一ハントンライスだけが、命名の由来については唯一タコライスだけが確認されています。特に命名については、洋食であることをいいことに、トルコ、シシリア、ボルガ、ハン(ガリー)とヨーロッパの地名が何の脈絡もなくおり込まれていますが、原産地は日本の郷土種であることは間違いなく、大きな謎となっています。

生物多様性ならぬライス多様性はやっと研究の途についたばかりです。絶滅の危機に瀕することのないよう、保全・活用を進めていかなければなりません。

地球―この美しくもか弱きもの(2025年8月)

先月の初回の本コラムでは、一つの大きな生命としてとらえた地球の話をしました。今回はその続編として、地球の歴史と人類のあり方について「やさしいことをふかく」少し掘り下げてみたいと思います。

地球モデルー薄い卵の殻

環境講座でのワークショップのプログラムのひとつに「地球モデル」と「地球年表」というものがあります。

「地球モデル」は、大きな模造紙に半径32cm(直径64cm)の円を手作りコンパスで書きます。手作りコンパスは、ペンを2本用意してペンどうしを糸で結び、ペン先の間隔が32cmになるように調整します。1本を手で押さえて固定し(円の中心になる)、もう一本で円を描きます。円が描けたら、その2.5mm外側と1.5mm内側にしるしをつけます。

実は、これは地球なのです。地球の半径は約6,400kmです。今描いた円は縮尺2百万分の一の地球にほかなりません。では、円の外側と内側のしるしは何でしょうか。外側のしるしは大気圏、内側のしるしは地殻です。

大気の厚さは500kmといわれていますが、ある程度大気の密度がある成層圏までは50kmで、外側のしるしがこれにあたります。なお、大気の約75%が含まれる対流圏までは15kmです。一方、地殻の厚さは大陸では30~60km、海洋では5~7kmで、平均すると30kmほどです。

「地球モデル」の直径64cmの円の外側のわずか2.5mmに大気があり、内側のわずか1.5mmが地殻です。どこまでも続く大空、固く厚い大地は、地球規模でみればまさに「卵の殻」です。「地球モデル」は、それを作成することにより、「卵の殻」の薄さを実感するものです。この薄い卵の殻の中で人間は二酸化炭素を排出し、山を削り海を埋めているのです。天は落ち、大地は裂ける。何かあれば薄い卵の殻はたやすく割れてしまいます。地球は実に脆弱なものなのです。

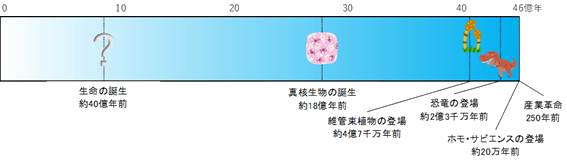

地球年表―あっという間に壊してしまった

「地球年表」は、ロール巻きの障子紙を用意し、4.6mの長さに切断します。なぜ4.6mかというと、地球の歴史は46億年だからです。すなわち、「地球年表」では、10cmが1億年、1cmが1千万年なのです。参加者は各自資料を調べながら、この「地球年表」に地球誕生からこれまでに起こった生物イベントを書き込んでいきます。例えば、最初の生命の誕生は約40億年前といわれており、それから約22億年かけてやっと細胞に核を持つ真核生物が誕生します。植物でさえ、現在の多くの植物の基本形である維管束植物が登場したのは約4億7千万年前、恐竜が登場したのは約2億3千万年前、そして、ようやく人類(ホモ・サピエンス)が登場するのは約20万年前、「地球年表」でいうと紙の端からわずか0.2mmなのです。この段階で狭すぎて、もう書き込めません。

地球が生まれてこの方4.6mの歴史の中で、人類が登場したのは紙の端から0.2mm、産業革命が起こったのはわずか0.00025mmです。この0.00025mmの間に膨大な量の二酸化炭素を吐き出し、46億年続いた地球の環境を大きく変えようとしているのです。わずか250年の時間で。私たちはなんと罪深いことをしているのでしょうか。

地球暦―われわれに来年はあるのか

「地球年表」と同様の趣旨のものに「地球暦」があります。これは地球誕生から現在までを1年の暦としたものです。すなわち「地球暦」では、1月1日の午前0時が地球誕生です。生命誕生は2月17日頃ですが、恐竜が登場したのはもう師走に入った12月10日頃、人類の登場に至っては、除夜の鐘がしきりに聞こえる12月31日23時48分、産業革命は12月31日23時59分58秒なのです。

12月31日23時48分に登場した人類は、年が明ける2秒前から始まった産業革命により、それまで364日23時間59分58秒かけて生物・無生物が築き上げてきた地球を取り返しのつかないものにしようとしているのではないでしょうか?

まばたきしている間に、地球は壊れてしまうのです。

エコロジカル・フットプリントー地球があと2個必要

環境の足跡・・・「エコロジカル・フットプリント」(以下「EF」)という言葉があります。EFは、人間活動が地球環境に与えている負荷をあらわす指標で、人間一人が生活を維持するために必要な土地の面積のことをいいます。すなわち、食糧生産のための耕作地やCO2吸収のための森林など、私たちの生活を支えるために必要な土地―人間が自然環境を踏みつけている土地―のことであり、gha(グローバル・ヘクタール)/人という単位であらわします。

その国のEFを世界平均のEFで割れば、もし世界中の人がその国と同じような生活をしたとすると地球が何個いるかという数字になります(これを仮に「必要地球量」とよびます)。必要地球量が1を超えた状況を「オーバーシュート」といい、1970年代にはすでに地球はオーバーシュートの状況にあったといわれています。すなわち、昭和50年(カープが初優勝した年!)頃には、地球はその許容量を超えていたのです。環境省によれば、2018年現在、必要地球量は世界平均で1.7、日本は2.9、アメリカに至っては5.1です。

当たり前ですが、かけがえのない地球はひとつしかありません。そしてその地球は薄い殻に包まれたとても脆弱なものなのです。

もし、世界中の人が日本と同じような生活をしたとすると・・・

もし、世界中の人がアメリカと同じような生活をしたとすると・・・

アメリカは論外にしても、日本がぜいたくなのか、世界が貧しいのか・・・かけがえのない宇宙船地球号に生きる市民の一人として、日本人はこんな生活をしていていいのでしょうか?

Think Globally, Act Locally・・・私たちは何をすべきなのでしょうか?

「みんなの生命(いのち)をまもる」ということ (2025年7月)

ごあいさつ

「むずかしいことをやさしく やさしいことをふかく ふかいことをおもしろく おもしろいことをまじめに まじめなことをゆかいに そしてゆかいなことはあくまでゆかいに」・・・井上ひさしの言葉です。

7月から環境コラム「えこらむ」を毎月月初に本ホームページに掲載することになりました。環境に関することや社会の様々な事象を、むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく、ふかいことをおもしろくご紹介していこうと思っています。みなさまの琴線に少しでも触れることができたら幸甚です。

土や石にも生命(いのち)がある

わたしたち広島県環境保健協会の基本理念は、「みんなの生命(いのち)をまもりつづけたい」です。ここでいう「みんな」とは、地球上の人間や動植物を総称しています。

ところで土は、単に石が細かく砕かれてできたものではありません。土壌中には様々な微生物が生息しており、その数は土壌1グラム中に細菌だけでも100億を超えるといわれています。植物の遺骸である腐植や、動物の死骸、それらを分解するミミズなどの目に見える生き物から細菌や菌類など目に見えない生き物まで多くの生き物が「つながって」生き、土を作っているのです。私たちも死ねば「土にかえる」。土は生きているのです。

であれば、土も「みんな」の仲間なのです。さざれ石は巌となり、風水でまた砕かれて土になる。日本人は古来よりその循環を肌で知り、土や石にも生命があり、神が宿ると考えてきたのです。仏教では、心を持つ人間だけでなく、心を持たない山や川、草や木など、すべてのものが仏になれると考えます。これを「悉皆成仏」(しっかいじょうぶつ)といいます。

「風水でまた砕かれて土になる」と書きましたが、尽きることのない川の水はどこから来るのでしょうか?それは雨が降るからです。では、雨の水はどこから来るのでしょうか?それは雲ができるからです。では、雲はどうしてできるのでしょうか?それは海の水が温められて蒸発するからです。では、海の水はどうして減らないのでしょうか?それは川が水を供給するからです。というふうに、水も地球規模で循環しているのです。

土や石も生きている。水も生きている。それをよりどころにして人間や動植物が生きている。それらがかかわりあって、つながりあって、地球という大きなひとつの生命をつくりあげているのです。

宇宙船地球号

「宇宙船地球号」は、アメリカの思想家バックミンスター・フラーが今から60年以上も前に提唱した言葉で、地球という閉ざされた系の資源の有限性を主眼にとらえたものでした。その思想は1992年の地球サミットの中心概念となった「持続可能な開発」として受け継がれ、近年ではSDGsとして再構築されています。

映画の世界に目を向けると、古くはタルコフスキーの「惑星ソラリス」や宮崎駿の「風の谷のナウシカ」、近年ではジェームズ・キャメロンの「アバター」・・・これらの映画では、星を一つの大きな生命体としてとらえ、そこに生きる生きものはすべてつながっていることを描いています。フラーの概念は、地球の有限性に警鐘を鳴らしたものでしたが、これらの映画では、その概念を生命のつながりにまで広げています。地球とは、それ自体が、それ全体が、ひとつの大きな生命体なのです。

みんなの生命をまもりつづけたい

「みんなの生命をまもる」ということは、私たち人間の生命をまもることにとどまりません。それは、生きとし生けるものすべてをまもること。いや、それだけではありません。それらの生きものが命のよりどころとしている周りの環境・・・すなわち土や石や水や空気をまもること。それは地球をまもること。すなわち、私たちは、私たち自身はもとより、動物や植物、土や石さえも、すべての命あるものの健康、そのためにあるべき環境をまもっていかねばなりません。

私たち広島県環境保健協会は、きれいな水や空気、生きものの「個性」と「つながり」を大切にし、みんなの生命をまもりつづけていくことを大きな使命として、社会に貢献していきます。